Ngada | Investigasi.News — Kematian Yohanes Bastian Roja (10), siswa kelas IV SD Negeri Rutojawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, bukan sekadar tragedi kemanusiaan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam asesmen resmi Pemerintah Kabupaten Ngada, peristiwa ini mengindikasikan adanya kelalaian sistemik negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak anak, khususnya anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Korban diduga mengakhiri hidupnya pada Kamis, 29 Januari 2026. Dalam adat setempat, peristiwa tersebut dikategorikan sebagai mati golo atau kematian tidak wajar. Negara, melalui pemerintah daerah, mengakui dalam laporan resminya bahwa kondisi korban tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural keluarga dan lingkungan sosial yang gagal dijangkau secara memadai oleh sistem perlindungan anak.

Secara hukum, Yohanes memenuhi kriteria sebagai anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ia hidup dalam kemiskinan ekstrem, terpisah dari orang tua sejak balita, diasuh oleh nenek lanjut usia, serta tinggal di pondok kebun tanpa akses memadai terhadap layanan sosial.

Namun demikian, hasil asesmen menunjukkan tidak adanya intervensi perlindungan anak sebelum tragedi terjadi. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pendataan anak berisiko, mekanisme deteksi dini, serta fungsi pengawasan negara hingga ke tingkat desa dan kecamatan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kegagalan mendeteksi dan menangani kondisi anak berisiko dapat dikategorikan sebagai kelalaian pelayanan publik, terutama ketika negara telah memiliki perangkat hukum dan program perlindungan anak. Penilaian ini berada dalam kerangka tanggung jawab administrasi dan kebijakan publik.

Pemerintah mencatat korban terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan keluarganya tercatat dalam skema bantuan sosial. Namun, pencairan bantuan tertunda akibat persoalan administrasi kependudukan ibu kandung korban yang belum diperbarui.

Fakta hukum yang relevan menunjukkan bahwa hambatan administratif tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menunda pemenuhan hak dasar anak. Prinsip the best interest of the child mengharuskan negara menempatkan kepentingan anak di atas prosedur birokrasi.

Dalam konteks ini, keterlambatan bantuan pendidikan dan sosial bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup dan kondisi psikologis anak.

Berdasarkan laporan investigasi, pihak sekolah menegaskan bahwa korban tidak mengalami perundungan, berprestasi, rajin, dan berperilaku baik. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa sumber tekanan psikososial korban bukan berasal dari lingkungan pendidikan, melainkan dari beban ekonomi dan kerapuhan struktur perlindungan sosial di sekitarnya.

Asesmen pemerintah bahkan mencatat kebiasaan korban yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri—sebuah indikator tekanan psikologis kronis yang seharusnya menjadi sinyal peringatan bagi sistem perlindungan anak.

Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, bukan sekadar merespons setelah peristiwa terjadi. Namun, dalam kasus ini, hampir seluruh langkah negara—mulai dari pemutakhiran data, penyaluran bantuan, hingga pendampingan psikososial—baru dilakukan setelah korban meninggal dunia.

Secara faktual, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem negara bekerja secara reaktif, bukan preventif.

Penting untuk ditegaskan bahwa laporan resmi pemerintah tidak menemukan unsur kekerasan, pengabaian secara sengaja, maupun perundungan dari pihak keluarga atau sekolah. Oleh karena itu, penyederhanaan tragedi ini sebagai kegagalan orang tua semata merupakan bentuk pengaburan tanggung jawab negara.

Tragedi ini justru mencerminkan kegagalan sistemik, ketika hukum, kebijakan sosial, dan birokrasi tidak terintegrasi secara efektif untuk melindungi anak-anak paling rentan.

Kasus ini seharusnya menjadi dasar evaluasi serius terhadap:

- Kinerja Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);

- Mekanisme deteksi dini anak berisiko;

- Integrasi data kependudukan dengan bantuan sosial dan pendidikan;

- Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak anak tanpa diskriminasi administratif.

Tanpa evaluasi menyeluruh, tragedi serupa berpotensi terulang dengan korban yang berbeda.

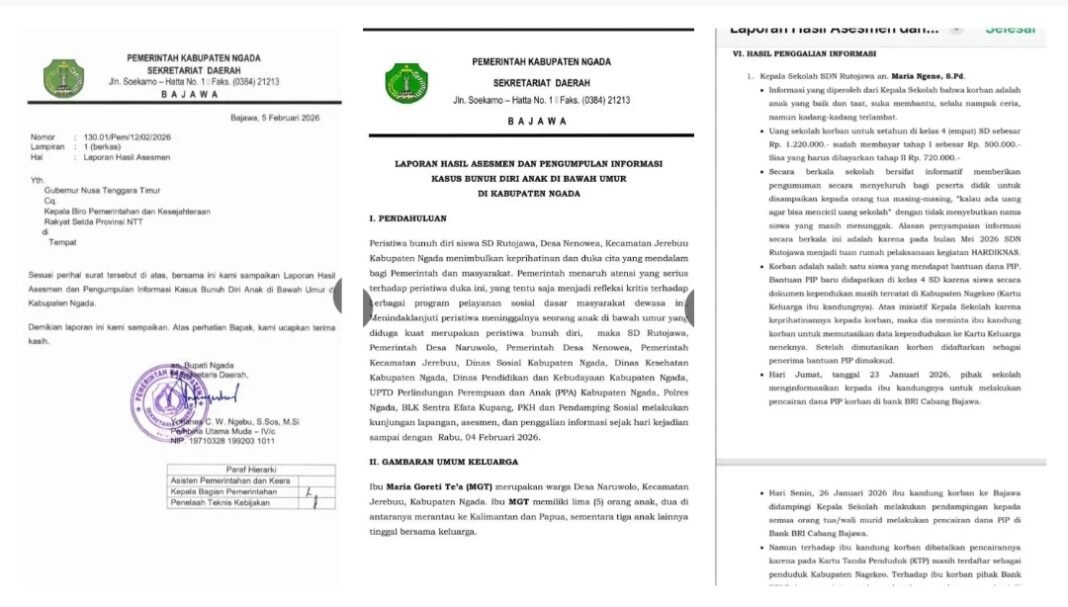

Laporan resmi Pemerintah Kabupaten Ngada yang ditandatangani pada 5 Februari 2026 oleh Penjabat Sekretaris Daerah Yohanes C. W. Ngebu, S.Sos., M.Si., secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa negara baru bergerak setelah tragedi terjadi.

Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, keterlambatan negara dalam melindungi anak bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan peringatan keras atas lemahnya pelaksanaan kewajiban konstitusional negara.

Dalam negara hukum, perlindungan anak bukan sekadar program bantuan, melainkan kewajiban konstitusional yang menuntut kehadiran negara secara aktif, tepat waktu, dan berkelanjutan. Tragedi Yohanes Bastian Roja seharusnya menjadi titik balik evaluasi, bukan sekadar catatan duka yang dilupakan setelah seremoni bantuan dan pernyataan resmi.

Tragedi Yohanes Bastian Roja adalah pengingat bahwa ketika negara gagal hadir tepat waktu, anak menjadi pihak pertama yang membayar harga paling mahal: nyawa.

Severinus T. Laga